歌の練習に、ロングトーンを取り入れることにしました。

ロングトーンというのは、その名の通り長い音を出す練習ですね。これは音を安定させるのにとても良い練習で、歌に限らず息で音を出す管楽器を扱う多くの人が練習に取り入れていると思いますが、ヴァイオリンやチェロなどといった弦楽器でもやったりします。弦楽器の場合は息で直接音を出すわけではありませんが、弓の使い方が歌の場合の呼吸のようなものなので、そのコントロールを習得することも重要なわけです。一方ピアノなどではあまりロングトーンの練習をしているという人は聞きませんね。鳴り続ける音をコントロールする方法に乏しい(無いとは言いませんが)ので、他の練習に比べて重要性が低いのでしょう。

歌に対するロングトーンの効用

・息のぶれが改善され、安定する

・音程の揺れが改善され、安定する

・良いウォーミングアップになる

・曲を歌っているだけではなかなか気付かない、響きの確認をする機会になる

・自然な発声の習得に繋がり、声量と響きの獲得に効果がある

他にも色々あると思います。

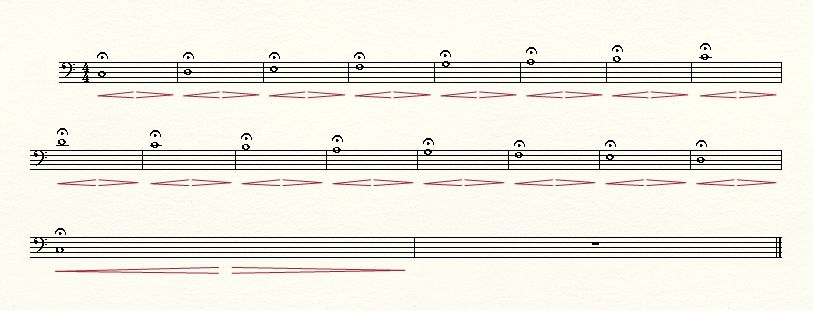

ロングトーンの練習方法

日々行うロングトーン練習のルーティーンは色々考えられますが、私の場合音程と強弱の変化もつけたいので、ちょっと欲張って、スケールと強弱を同時に取り入れることにします。使う音域は今後広げていくことにして、まずは1オクターブでやってみます。

母音も各種入れたいところですが、ここでは発音の練習までは入れないので、口を少し楽に開いた状態でアとオの中間くらいの音にします。試にやってみたら、音は伸びないし揺れるしで、散々でしたが…

できないことをできるようにするのが練習です。まずは上記を練習の最初と最後に1回ずつ、取り入れようと思います。